近日,我校生物工程学院吴志猛教授团队在纳米抗体药物开发方面取得最新进展,研究成果“Reconstituting the immune killing functions and improving the pharmacokinetics of nanobodies by rhamnolipid conjugation”正式发表于Journal of Controlled Release (Q1, IF=10.5) (https://doi.org/10.1016/j.jocnrel.202411.080)。该论文同时当选为内封面文章。

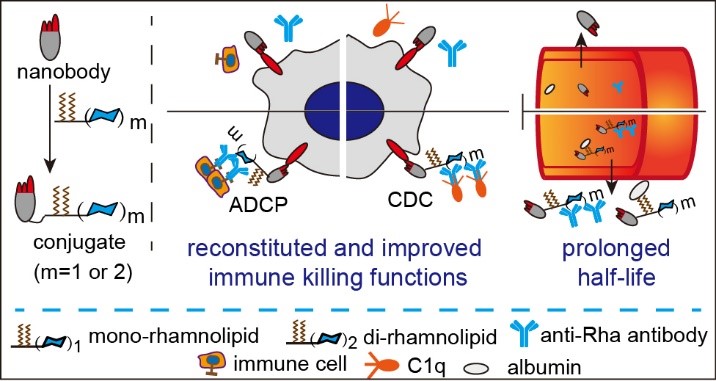

该研究利用鼠李糖脂(Rhamnolipid)能与白蛋白结合并同时具有良好的抗鼠李糖(Rha)体募集能力,基于化学酶法制备了一系列可以进一步延长纳米抗体半衰期和增强Fc效应功能的纳米抗体-鼠李糖脂偶联物,并对其构效关系进行了解析研究(图1)。

图1 研究概览

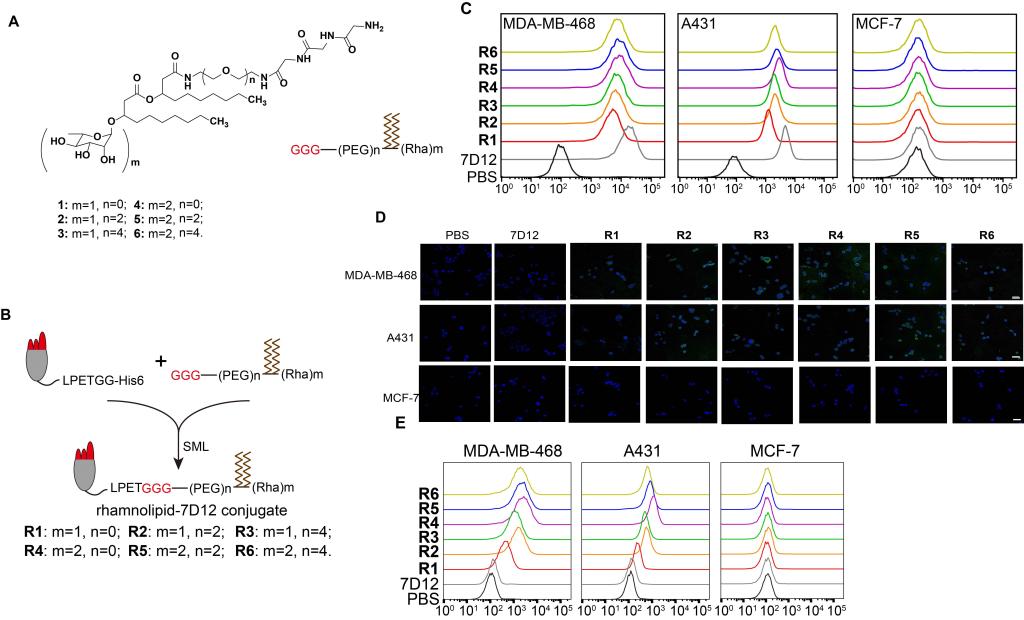

纳米抗体具备特异性强、亲和力高、稳定性好、免疫原性低和易于生产等特点,已被广泛应用于开发新的肿瘤免疫治疗策略。然而,纳米抗体不具有传统抗体的Fc结构,以及血清半衰期短等问题,严重影响其药效的发挥。因此,为解决此问题,研究团队合成了不同Rha单元和PEG接头的化合物1-6(图2A),并通过Sortase A介导的连接反应将它们分别修饰到EGFR纳米抗体7D12的C末端,获得了相应的7D12-rhamnolipid偶联物R1-R6(图2B)。亲和实验和抗体募集实验结果显示,6种偶联物均保留了良好的EGFR特异性识别能力(图2C),且能够选择性地将抗Rha抗体重定向至靶细胞表面(图2D-E)

图2 R1-R6偶联物的制备及亲和、抗体募集能力表征

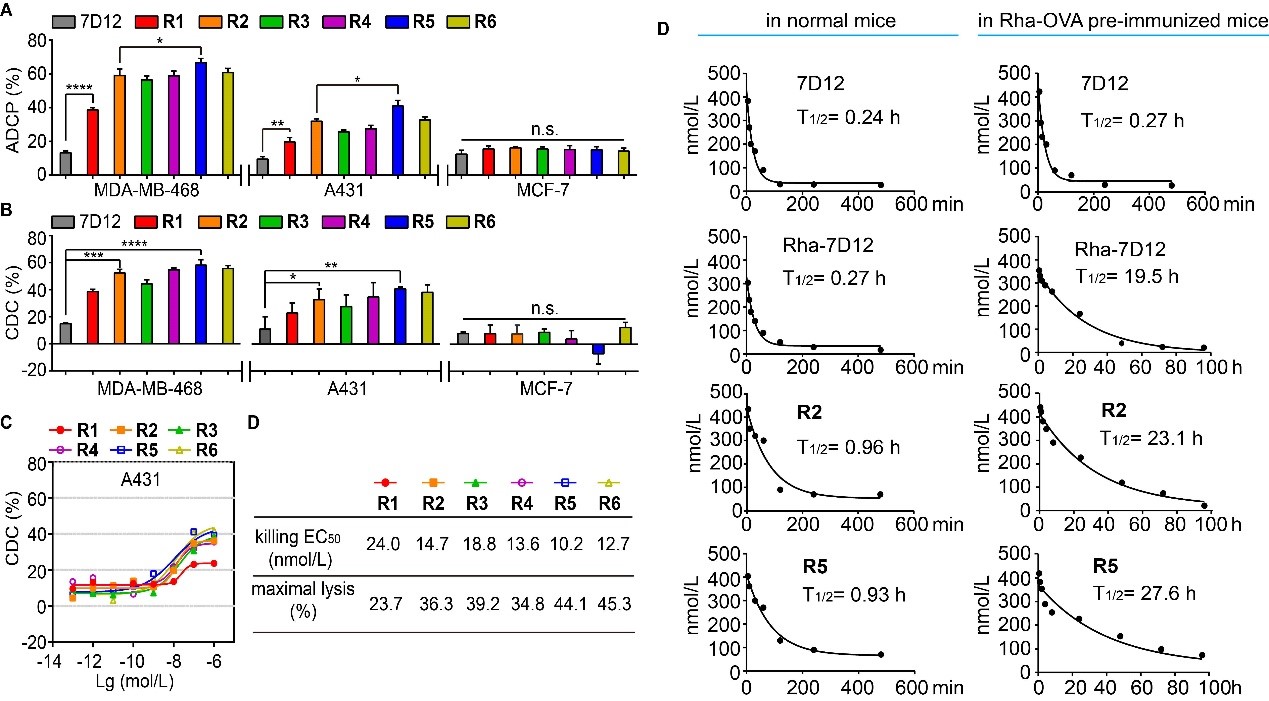

体外活性结果表明,偶联物引发的免疫效应功能水平与其所含的Rha数目和PEG接头的长短均相关,Rha数目为2且PEG长度为2的偶联物R5呈现出最高的CDC和ADCP水平(图3A-C);且体内药代动力学实验表明,R5的半衰期显著增长,因为它能够与血清白蛋白和内源性抗Rha抗体结合(图3D)。

图3 R1-R6的体外活性以及体内药代动力学测试

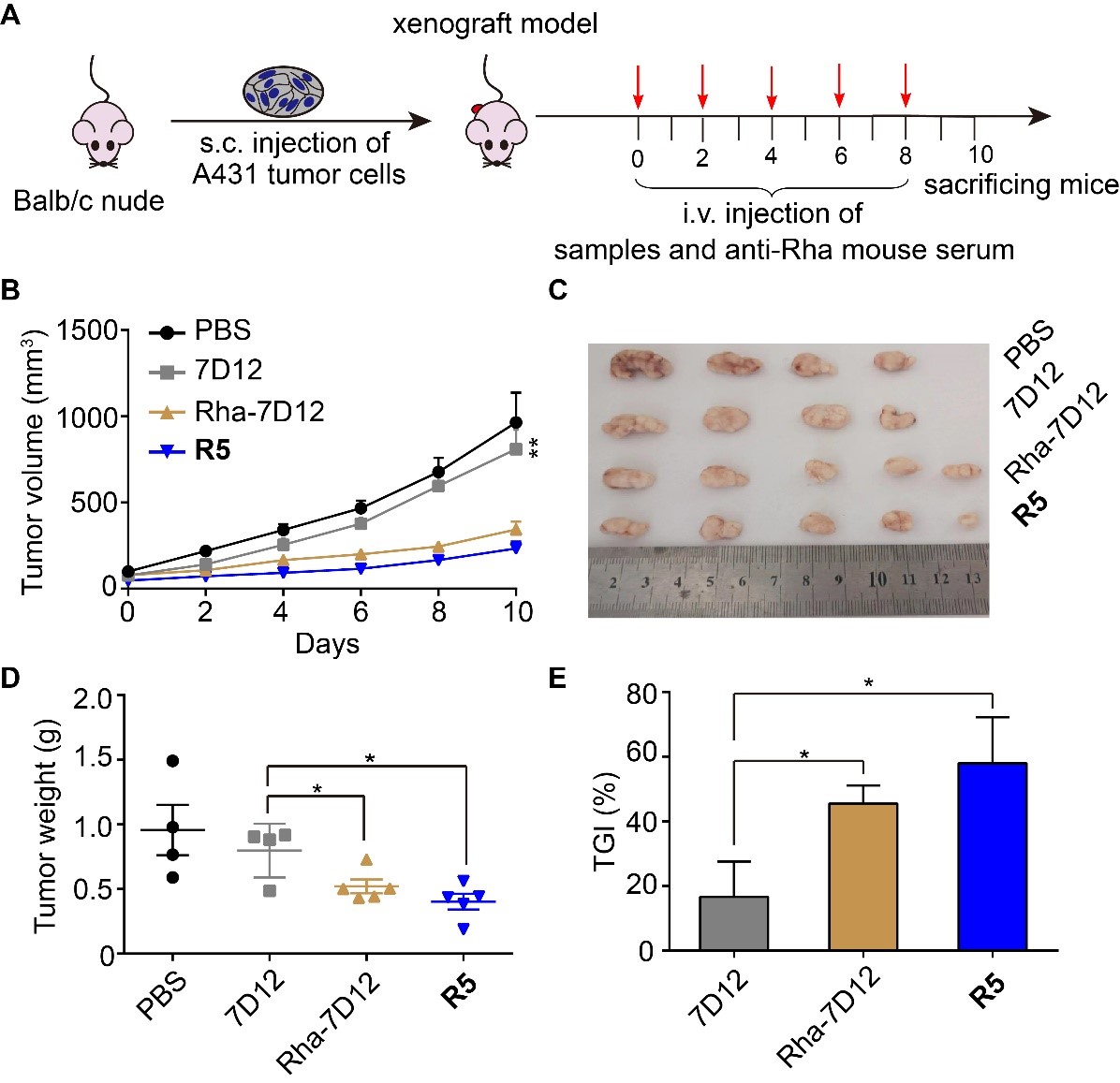

最后,在A431肿瘤的异种移植物小鼠模型中(图4),该研究发现偶联物R5对肿瘤的生长抑制效果最为明显,其肿瘤抑制率(TGI:60.0%)明显优于不带脂链的Rha-7D12偶联物(TGI:45.5%)、以及未进行任何修饰的7D12(TGI:16.3%)。上述研究结果表明鼠李糖脂修饰策略具有增强纳米抗体在癌症免疫疗法中疗效的潜力。

图4 偶联物R5和Rha-7D12的体内抗肿瘤活性评估

江南大学生物工程学院李艳春博士(已毕业)为论文的第一作者,洪皓飞助理研究员和吴志猛教授为论文的通讯作者。上述研究得到了国家自然科学基金(32000904,22177040)、江苏省自然科学基金(BK20200601)和中央高校基本科研业务费(JUSRP123037)等资助。

近年来吴志猛教授团队在肿瘤免疫治疗和糖类疫苗等领域开展了大量创新研究,通过糖化学生物学研究手段,结合发酵工程、蛋白质工程、制药工程和免疫学等多学科研究技术,用于肿瘤免疫治疗。相关系列研究成果已发表在Adv. Sci(2024)、J. Control. Release (2023)、Angew. Chem. Int. Ed. (2022)、Small (2021)、Chem. Sci.(2021,2019)、J. Med. Chem.(2022,2021)、Chin. Chem. Lett.(2024,2023,2022)等权威期刊。