近期,我校生物工程学院饶志明教授团队在可编程支架介导的组装调控工具用于谷氨酸棒杆菌表面展示多酶生物催化剂的动态控制研究方面取得重要进展,研究成果“Programmable Scaffold-Mediated Assembly Regulation Tool for Dynamic Control of a Multienzyme Biocatalyst”正式发表于ACS Catalysis (IF = 11.3,https://doi.org/10.1021/acscatal.4c05420)

生物催化是绿色生物制造的关键领域,以生物催化剂为核心的生物催化技术是绿色生物制造的关键手段。表面展示的全细胞生物催化相比传统的细胞内游离酶催化方法具有显著优势,但在复杂多酶组装过程和过程可控性方面仍面临挑战。因此,亟需合理设计和开发具有集成性能的创新型生物催化方式,在多样化场景应用中实现生物可再生性以及生物相容性。

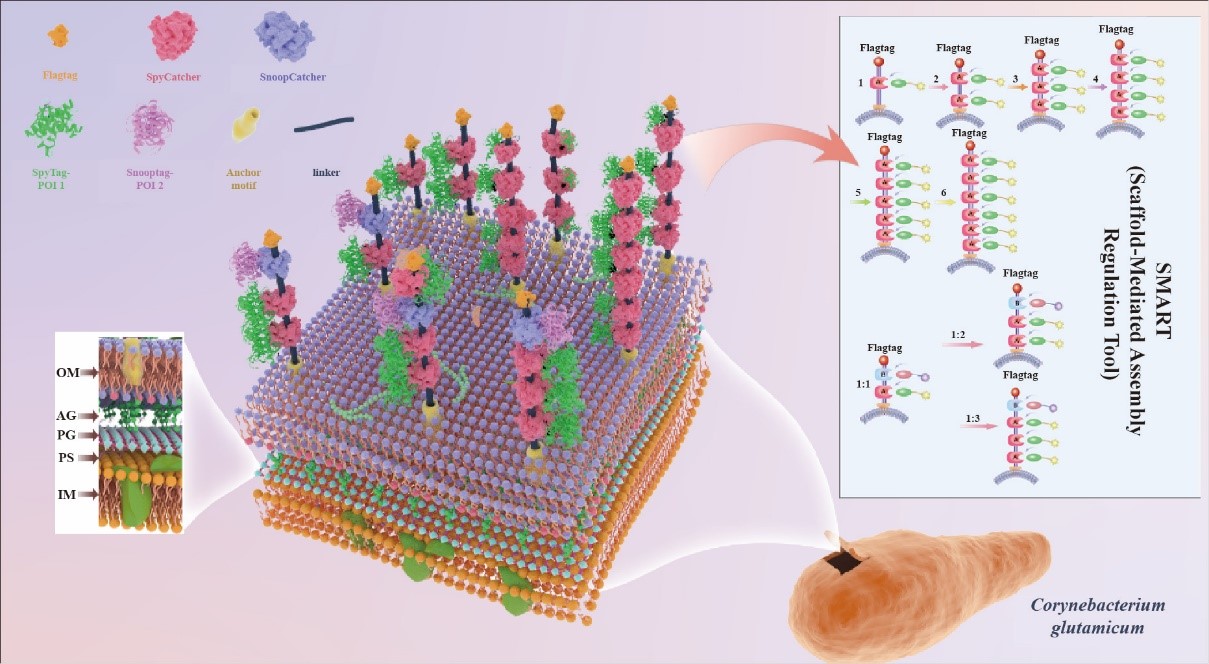

饶志明教授团队以兼具食品安全和工业鲁棒属性的谷氨酸棒杆菌(Corynebacterium glutamicum)作为开展新型生物催化平台研究的底盘细胞,开发了一种名为Scaffold-Mediated Assembly Regulation Tool (SMART)的新型可编程平台,SMART平台整合双Catcher/Tag对(SpyCatcher/SpyTag和SnoopCatcher/SnoopTag)构建可控分子比例和高负载能力的交联蛋白支架,实现多酶催化剂在C. glutamicum表面的精确控制组装。首先,基于锚定基序适配性筛选策略,利用共价偶联元件SpyCatcher/SpyTag的特异性识别能力,组合使用荧光免疫细胞分析-蛋白定位表达、流式细胞分析、荧光探针成像等技术,研究团队在细胞外膜霉菌酸层中开发了一种孔蛋白PorB驱动的由SpyCatcher结构域组成的基础锚定单元。紧接着通过计算机辅助设计和实验验证对该系统进行优化升级,SMART 将双Catcher/Tag对集成在一起,创建了双功能嵌合支架和长串联重复序列以优化酶负载,解决细胞表面多酶组装面临比例失调和负载能力弱的痛点问题。随后,为了进一步实现在单个细胞内对酶和支架表达进行时空调控,进一步集成优化了基于Bxb1重组酶的状态机(RSM)遗传电路,促使多酶组装能够响应催化过程需求。最后,研究团队测试了SMART平台在不同场景中的应用。该平台不仅在麦芽糊精转化为海藻糖的两步级联反应中相较于游离催化体系催化效率提高22%,也在异麦芽酮糖生产中展示出其工业应用潜力,时空转化效率相较于全细胞催化剂提升近5倍。这项研究为多酶级联反应提供了较高的灵活性和效率,并有望在多种生物催化剂中得到拓展。

饶志明教授和张显教授为论文的共同通讯作者,我校2018级胡孟凯博士和美国俄亥俄州立大学包腾博士为论文第一作者。上述研究得到了国家重点研发计划(2018YFA0900300)、国家自然科学基金(32171471、32071470)等资助。

近年来饶志明教授团队以合成生物学科学理论为指导,在系统开展高效合成高值化合物细胞工厂构建及产业化方面取得丰硕成果,相关研究成果已发表在ACS Catalysis (2025, 2018)、Science Advances (2020)、Nature Communication (2018)、Nucleic Acids Research (2024, 2022)、Advanced Materials (2018)、Biotechnology Advances (2023)、Metabolic Engineering (2022、2021、2016)等本领域权威期刊。