近期,我校生物工程学院陆震鸣教授团队在S-腺苷甲硫氨酸(SAM)的高效生物合成方面取得重要突破,研究成果“Engineering the Distal Loci of SAM Synthase for High-Yield Synthesis of SAM Using Whole-Cell Catalysis”正式发表于ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 7.3) (https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021/acssuschemeng.5c04717&ref=pdf)。

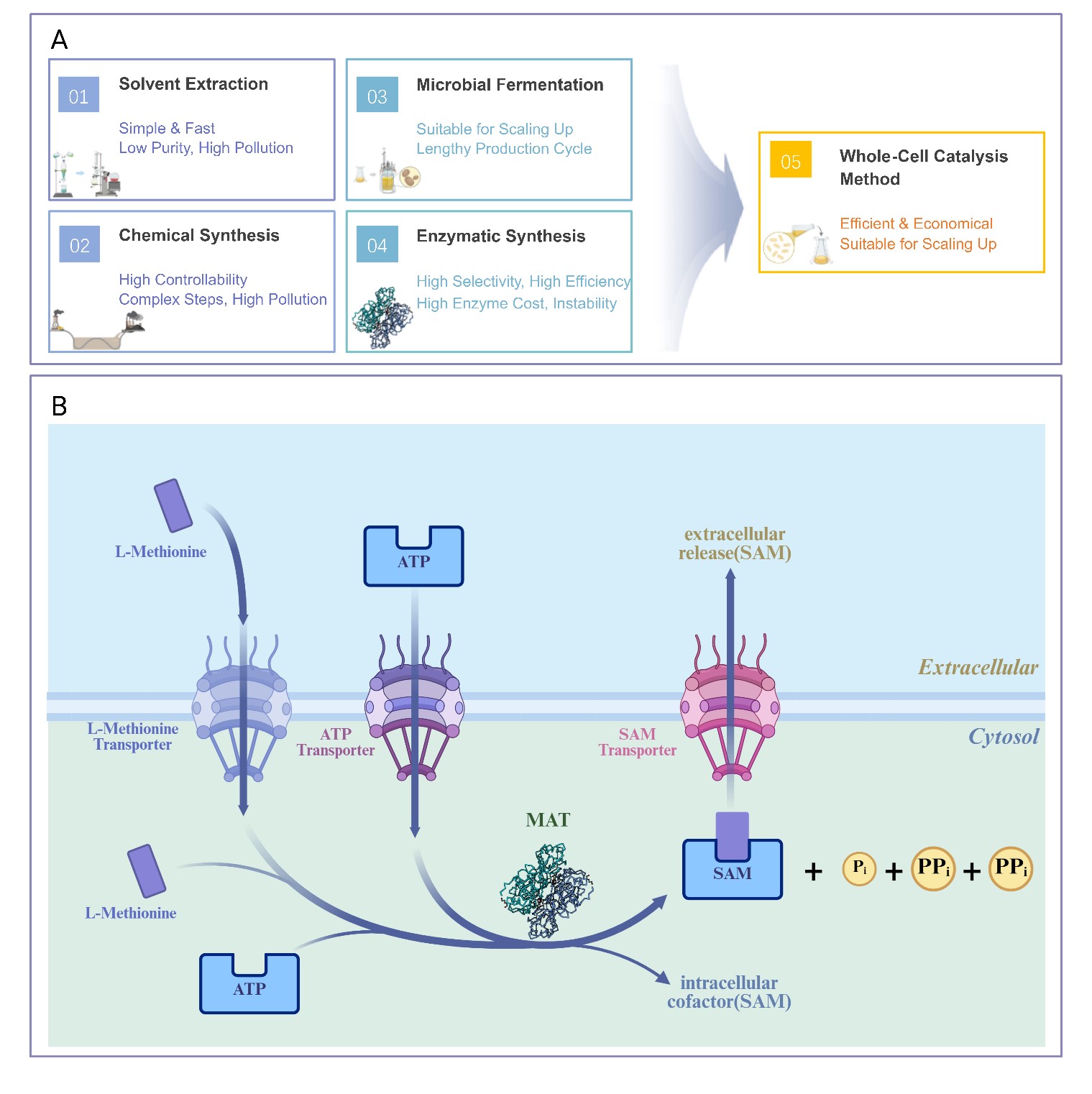

S-腺苷甲硫氨酸(SAM)是一种重要的代谢中间体,广泛应用于医药、农业和生物燃料等领域。传统的化学合成法污染严重、步骤复杂;微生物发酵法周期长、下游提取困难;酶法催化虽效率高但酶成本昂贵、稳定性差。因此,开发高效、绿色、适于放大的全细胞催化系统具有重要工业意义。

研究团队针对酿酒酵母来源的SAM合成酶(SAM2)在大肠杆菌中异源表达时酶活低、溶解度差的问题,创新性地提出“远端位点工程”策略,结合表达优化,显著提升了SAM2的催化效率和稳定性。首先,通过融合表达MBP标签和优化诱导条件,实现了SAM2的可溶性表达,全细胞催化产量提升至341.93 mg/L。随后,通过理性设计优化RBS和终止子强度,进一步将产量提升至439.97 mg/L。

采用半理性设计方法,结合丙氨酸扫描、FireProt和PROSS算法,对SAM2的活性中心及远端位点进行系统突变筛选。最终获得的I189V/V266H双点突变体酶活较野生型提高1353.08%,热稳定性显著增强,全细胞催化产量提升524.62%。分子动力学模拟表明,远端突变通过增强氢键、极性作用和疏水相互作用,优化了酶的整体构象和底物结合能力。

在5 L发酵罐中,采用绿色补料策略(ATP浓度45 mM),于OD₆₀₀=60条件下反应12小时,SAM产量达16.39 g/L,转化率达91.3%,为目前报道最高水平。采用D152离子交换树脂纯化,SAM回收率达82.5%,产品纯度超过95%。该研究不仅建立了高效的SAM全细胞催化合成系统,也为其他酶分子的远端工程改造提供了新思路。

徐国强副教授为论文的通讯作者,我校2022级硕士生黄浩威为第一作者。上述研究得到了国家重点研发计划(2020YFA0908300)、江苏省自然科学基金面上项目(No. BK20191333)等资助。

近年来,陆震鸣教授团队以合成生物学科学理论为指导,在氨基酸衍生物(S-腺苷蛋氨酸和γ-聚谷氨酸等)的合成生物制造等方面取得系列成果,相关研究成果已发表在Metabolic Engineering (2024, 2019)、Journal of Agricultural and Food Chemistry(2025)等本领域权威期刊。