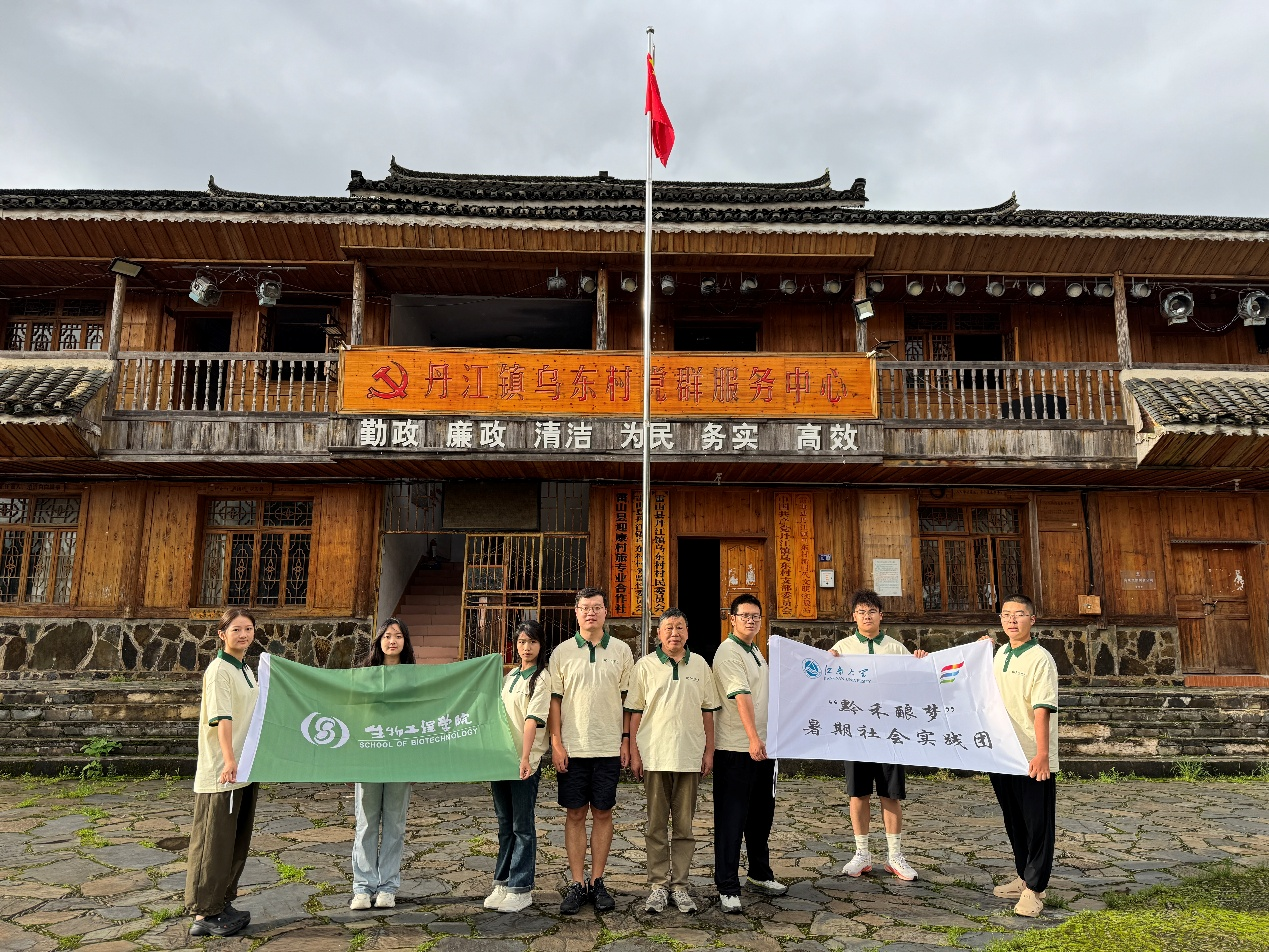

为弘扬传统酿造文化,感受贵州新发展、新变化,江南大学生物工程学院“黔禾酿梦”社会实践团近日赴贵州省贵阳市、黔东南苗族侗族自治州雷山县、麻江县开展为期一周的暑期社会实践活动,实践团由生物工程学院教学督导组组长段作营副教授、2024级本科生辅导员王珏带队,6位来自合成生物学、生物技术、酿酒工程的本科生代表组成。

本次社会实践以“黔南稻酒香十里,笃学尚行闯新征”为主题,深入黔西南苗寨,通过实地走访、调查访谈等方式,以青春之名,探乌东稻酒之秘,寻企业蓬勃之因,解贵州发展之密。

酒香十里:稻酒古韵,守护传统稻作根脉

在寨里的乌东稻酒坊中,团队成员了解到乌东的稻作历史,稻酒的制作过程。乌东保留了完整的稻作闭环,从种子、种植、收割和碾米,极大程度遵循传统手法制作。至今,村内的水碾房依然延用,乌东水,川流不息,化作水碾房的源源动力,见证着乌东稻作文明的代代相传。

在与乌东稻酒非遗传承人文鸟杀婆婆的交流中,实践团了解到,乌东稻酒的内核可以总结为八个字——“天成”“匠心”“妙曲”“澧泉”。稻酒之事,人造一半,天成一半;以匠心和初心酿酒,方得甘露;采中草药作酒曲,乌东禾稻作引;取山间清泉酿酒,命之澧泉。稻米酿酒,春水煎煮。在乌东稻酒的文化的氤氲中,团队成员对保护传统文化的意义感悟颇深。

振兴有方:继往开来,凝聚乡村振兴力量

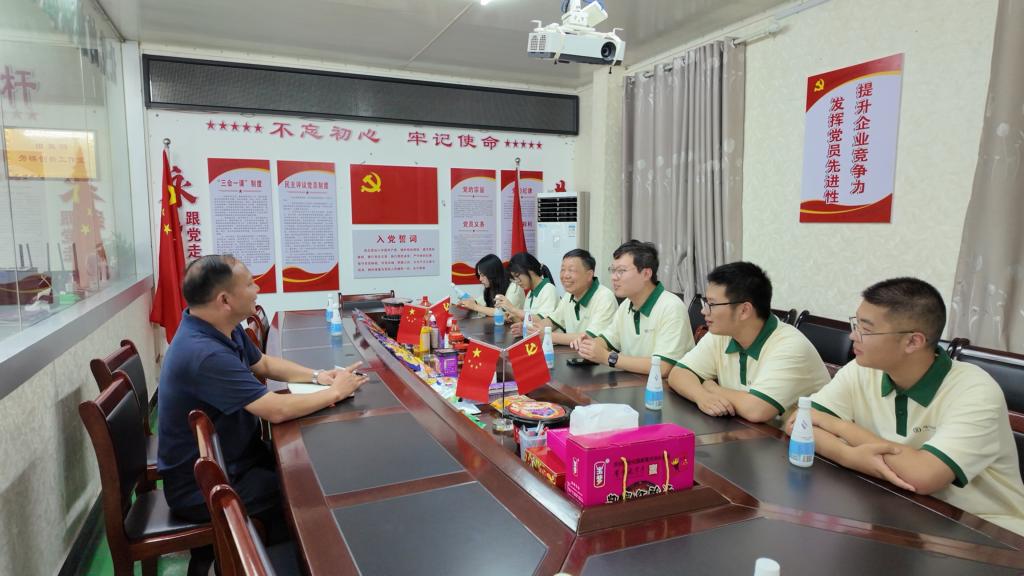

实践团成员还与乌东村村委就乡村新业态、乡村旅游开发等热点话题进行交流,村支书杨磊指出,乌东村近年来的飞速发展的重要原因就是坚持党建引领,聚力村民团结、人才引进和文化传承等多方面协同走出了一条具有自身特色的乡村振兴之路。

在党组织的引领下,乌东村明确了发展方向,制定了科学的发展规划,通过资金扶持、项目倾斜等方式为乌东村的发展注入了强劲动力。同时,由乌东村村委引入的大学生新村民、职业经理人也为村庄带来了新知识、新观念和新技能,为乡村发展带来了新思路和新方法。“新村民们”积极参与乡村治理、产业发展和文化传承等工作,成为推动乡村振兴的重要力量,通过参与合作、发展特色产业等方式,实现了增收致富,共享发展成果。也为乌东村注入了新鲜血液和活力。

同时,乌东村还注重发挥苗族特色文化的附加价值,吸引游客前来观光旅游。通过打造苗族文化品牌、举办民俗活动、开发旅游产品等方式,乌东村将传统文化与乡村旅游有机结合,不仅提升了村庄的知名度和美誉度,还带动了相关产业的发展,为乡村振兴提供了有力支撑。

笃学尚行:知行合一,感受学科应用发展

实践团还走访了麻江县玉梦集团,参观酸汤发酵车间、灌注车间,并与集团技术负责人开展座谈交流,在了解凯里红酸汤的传统发酵工艺的基础上,结合专业所学,还就合成生物学在传统发酵行业中的前景与应用开展深入交流。

实践团在贵州省山地珍稀动物与经济昆虫重点实验室,参观了大鲵科研场所,并与重点实验室科研人员就大鲵皮肤表面的粘液中的有效成分能否通过合成生物学手段制造进行初步探讨。

大鲵皮肤黏液中的活性成分具有一定的抗炎和抗菌活性,有良好的生物相容性以及促进细胞生长的作用,可用于辅助治疗烧伤、烫伤、溃疡等皮肤损伤具有极高的生物利用价值。

黔地寻珍:见多识广,探秘贵州民族文化

贵州“十里不同俗”的地理环境孕育多元文化,而各民族“你中有我”的同居关系,凸显民族团结之要。在百米鼓楼见证下,实践团走进贵州省民族博物馆,有序参观民族服饰、民俗及文化展区,深入探寻世居贵州的十八个民族的魅力。

民族服饰区,苗族银饰刺绣璀璨夺目,布依族蓝染古朴典雅,侗族服饰素雅精致,各异风格尽显各民族独特审美与文化传承,彰显民族文化多样性。民俗展区,从生产生活用具到节日庆典用品,如苗族芦笙舞道具、侗族侗年节用品等,承载着各民族独特的习俗与记忆,展现丰富民俗文化。民族文化区则揭示了各民族由来、历史事件与英豪,见证其在贵州的发展融合。

此次贵州之行,实践团员们也感悟到贵州在民族团结进步事业上取得的成就,深刻认识到铸牢中华民族共同体意识的丰富内涵和重大意义。民族文化多样是贵州瑰宝,民族团结为其发展基石,尊重保护文化、加强团结,方能助力贵州文化在新时代绽放光彩,为中华民族复兴添力。

实践前夕,实践团员还集中参观了酒科技馆以及校史馆。

此次实践活动,学院师生深入贵州多地调研,于乌东村探寻稻酒制作,悟乡村振兴之策;在玉梦集团知晓红酸汤工艺,领略企业发展脉络;赴重点实验室了解大鲵养殖,探珍稀动物奥秘;还走进贵州民族博物馆,感受民族文化魅力。笃学尚行,在实践中知行合一,既洞察学科应用之道,又汲取文化传承之力。学子们以青春之我,在黔地寻珍,将所学与实践相融,为乡村振兴与文化传承贡献智慧,亦在探索中明晰前行方向,未来必将秉持初心,继续在实践之路上砥砺前行,助力地方发展。

实践团合影

实践团成员与非遗传承人合影

实践团与村支书杨磊进行交流

实践团在麻江县玉梦集团

实践团在贵阳民族博物馆