为探寻产业融合与乡村振兴的实践路径,感悟民族团结与红色文化的时代价值,江南大学生物工程学院“葡韵初心”实践团于7月31日—8月4日,以“扎根红色葡乡,智酿塞上新韵”为主题赴宁夏开展社会实践活动。实践团以生物工程学院酿造微生物与应用酶学研究室学生党员与研究生骨干组成,江南大学党委副书记倪松涛、团委书记汪超、生物工程学院党委书记程捷音、副书记林丹、唐柯教授等随行指导。

学科赋能,共绘紫色蓝图。宁夏贺兰山东麓是国内外公认的酿酒葡萄黄金产区。2020年,习近平总书记在宁夏考察期间,曾提出“中国葡萄酒,当惊世界殊”的殷切期望。作为“发酵工程学科的诞生地”与“酿造工程师的摇篮”,江南大学生物工程学院始终以“科技赋能传统,创新引领产业”为使命,承担了自治区重点研发计划“揭榜挂帅”等项目,并与张裕龙谕酒庄、源石酒庄等当地龙头企业开展深入合作,助力宁夏葡萄酒产业发展。

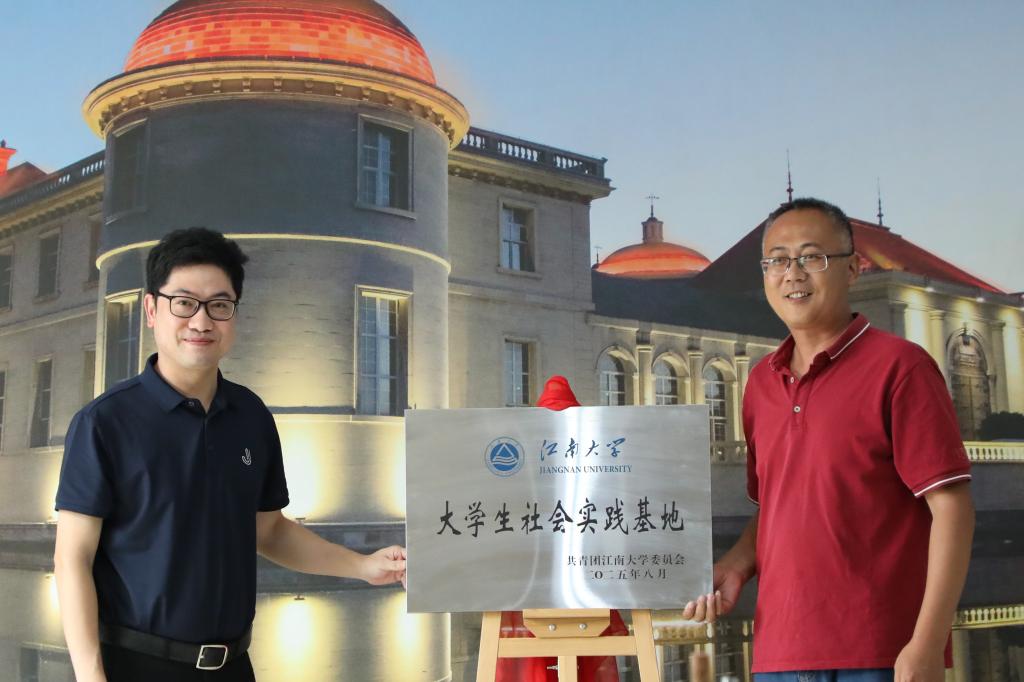

8月2日下午,倪松涛带队来到张裕龙谕酒庄调研,参观了公司葡萄品种展示园、观光长廊、葡萄酒文化体验馆等地,详细了解葡萄种植、采摘、酿造至陈酿全流程。座谈会上,倪松涛介绍了学校发展情况,对公司长期以来的支持表示感谢,并期待校企双方继续深化合作,不断提升葡萄酒酿造的关键技术,共同为产业发展作出贡献。生物工程学院05级校友、酒庄首席酿酒师姜文广以《张裕龙谕酒庄技术发展之路》为题,详细介绍了酒庄基本情况与龙谕葡萄酒的关键技术。实践团成员,23级硕士生薛雨妍以《葡萄籽功能肽的制备研究》为题,介绍了葡萄酒生产过程中副产物研究的最新进展。会上,汪超还向龙谕酒庄授牌“江南大学大学生社会实践基地”。

实践团成员还来到了西鸽酒庄、贺兰山东麓国际葡萄酒博物馆、贺兰红酒庄参观,并来到宁夏大学生命与食品学部,参观了生命科学学院和食品科学与工程学院,并与相关师生交流。

科技引领,助力乡村振兴。电视剧《山海情》曾在多家电视台热播,该剧讲述了20世纪90年代以来,西海固的人民和干部们响应国家扶贫政策的号召,完成易地搬迁,在福建的对口帮扶下。通过辛勤劳动和不懈探索,将风沙走石的“干沙滩”建设成寸土寸金的“金沙滩”的故事。8月1日,实践团奔赴《山海情》故事原型所在地——闽宁镇。

1997年,当时在福建工作的习近平同志提出建设闽宁村的设想,当年7月,作为福建和宁夏合作的先导工程,闽宁村在黄羊滩成立。经过20余年的发展,该处探索出了一条脱贫攻坚的康庄大道。闽宁镇既是东西协作的典范,又是伟大脱贫攻坚工程的缩影。实践团成员详细参观了闽宁镇镇史馆,详细了解闽宁镇的历史沿革,与脱贫历程。一张张新旧对比照片、一件件实物展品,通过了解移民群众的生活变迁、脱贫历程,实践团成员深刻领会了伟大的脱贫攻坚精神。

“科技是闽宁镇振兴的灵魂。”长期以来,生物工程学院师生胸怀胸怀国之大者,积极发挥一流学科在服务国家重大战略需求中的作用,先后承担中国工程院咨询研究项目、自治区重点研发计划等,助力宁夏地区食品与生物发酵产业发展。实践团师生还来到枸杞博物馆与百瑞源枸杞研发中心,了解当地枸杞产业发展情况。实践团成员在深入学习宁夏葡萄酒和枸杞产业中“科技+农业”“农业+文旅”的创新模式,深刻认识到科技在乡村振兴中的关键作用。

文化交融,铸牢中华民族共同体意识。宁夏,这片古老而神奇的土地,生动体现了中华民族多元一体的历史进程,历史上,义渠、匈奴、党项、回族等少数民族(或部落)与汉族在这里交融共生,共同创造了灿烂的历史文化,书写了民族团结的壮丽篇章。新中国成立以来,党中央确定了民族区域自治制度,宁夏回族自治区于1958年10月成立。宁夏各族人民大力弘扬民族团结的优良传统,以铸牢中华民族共同体意识为根本方向,共同建设了宁夏的大好河山,奋力谱写了新时代美丽新宁夏的壮丽篇章。

实践团成员在银川先后参观了宁夏博物馆和银川市铸牢中华民族共同体意识主题教育馆,详细了解宁夏地区的历史文化。在宁夏博物馆,实践团成员系统了解了这片土地上多民族交往交流交融的历史脉络。在铸牢中华民族共同体意识主题教育馆,红色文化与民族团结故事交织,彰显了“石榴籽精神”的实践意义。实践团成员、酿造微生物与应用酶学研究室党支部书记余杨青感慨到:“在宁夏,我看到了各民族共享自然资源,共同发展葡萄酒、枸杞等特色产业,共护贺兰山生态,共传中华文化,团结一致共同奋斗的精神让我很受感染。作为生工学子,我将致力于用科技赋能特色产业的发展,努力为建设更美好的宁夏作出绵薄之力。”

此次社会实践,生工学子以学科视角深度解码宁夏的“紫色奇迹”,在感悟产业发展、乡村振兴、民族团结中汲取精神力量。生物工程学院将继续深化“学科+产业+社会”的实践育人模式,努力引导广大青年学子在实践中感悟祖国发展,认知行业现状,传承文化血脉,努力书写的新时代的青春答卷。

参观龙谕酒庄

倪松涛致辞

授牌“大学生社会实践基地”

实践团在闽宁镇参观

实践团师生合影